2009年07月13日

ウインターガーデン@原美術館

想像する、ということが現実のみすぼらしさへの報復にすぎないという考え方は、現実と想像とのあいだへ「階級」を持ちこむことである。想像力は、政治状況によって「与えられる」のではなく、むしろ与えられる政治状況に自己の主体を与え返すための武器でなければならなかったはずである。

「幸福論」 寺山修司

アートの展覧会、ギャラリー5箇所鑑賞、アート系レクチャー2回参加、自分の企画したイベント3回と頼まれたイベント2回をこなし、そして舞台12演目を観る。

これらをこの1ヶ月の間に経験した。

(もちろんこれ以外に日々の仕事はしています。ホントかな?笑)

インプット過多。確実に。

このうちSPAC主催春芸2009の演目舞台が11演目。

この期間はまさにヨーロッパ旅行の様相。日常からほんの車で15分のところで実に様々な言葉が飛び交っていた。それはとても貴重な経験なのかもしれない。

拙い感想でも言葉としても留めておくべきだが、それは叶うのだろうか。いつもながら言葉を見つけるのはとても困難。

これにしてもこれだけ詰め込むとさすがにはき出したくなるのも事実。

まあ、とりとめもなく進んでみます。

この1ヶ月間のどの体験もそれぞれに興味深いものではあったのですが、とりあえず書き出しに思いついたのは品川の原美術館で観た「ウインターガーデン」。

この展覧会は2年前に水戸芸で行われた「マイクロポップの時代:夏への扉」の続編として機能するもの。水戸のそれを見損なっていたので(図録は購入済み)、個人的に欠かしてはいけないものだった。

出品作品は個別にはそれほど関心の惹くものがなかったのだが(要するに好みの問題)、キューレーターである松井みどりさんの言説は十分に食指が動く。

「マイクロポップ」

彼女が提示した90年代後半から00年代のアートの新しい潮流を表すキーワード/造語。

この概念はネーミングの軽さとはうらはらに重い質量を持っているように感じる。

もっとも彼女の取り上げている作家たちのタッチは一様に軽い。というか作品として完成しているか疑わしいものも多い。彼女がこの概念を説明する時に習作的なドローイングを引き合いに出すが、まさにそのような作品未満のような作品に特徴がある。1点1点は僕にとってはつかみどころのないものだが、彼女の論考によってそれらの作品の輪郭が際立ってくるのは面白いところだ。

村上隆氏の「スーパーフラット」以後、日本の現代アートはスーパーフラット的な解釈に引っぱられがちだったことを考えるとこの新しい概念は歓迎すべきものだろう。この二つの言葉は日本の現代アートを語ってはいるが、全くと言ってよいほどベクトルが逆を向いているようである。西洋で戦うためのツールとしてのスーパーフラットと、戦うことを避けるための戦術としてのマイクロポップ。たとえばそれは肉食系と草食系の違いのようでもある。バブルの時代に育った者と平成不況下で育ったものの違いとも言えるかも。前者にとって戦わない、逃げる行為は恥ずべきものだが、後者にとってはどうだろうか。それは日常を泳ぎきる切実な知恵と言えるのかもしれない。

このグローバリズムの只中の世界でいまだ極東に生きる「私」が日常に実践すべき行為及びその態度とは何かを考えるきっかけになる。といった意味では十分に重い。

関連的に思い出したのが、クレオール。

クレオールとは広義ではカリブ海あたりの白人と黒人(奴隷としてアフリカから来た)との混血を言う。

その土地に他者として存在させられている彼らがどのようにその土地に根ざしてきたのか。そこには取るに足らないアノニマス的行為が重層的に存在しているはず。日々の中で産みだされるささやかなクリエイションは場の共有を経て土地の文脈になるのだろうか。このときの取るに足らない行為はマイクルポップで言うところのドローイングに似ている。

「日常的実践のボイエティーク」ミシェル・ド・セイトー

いつ読み終わるのか?というほどに進まないのだが、マイクロポップにしろ、クレオールにしろどうもこの言葉が重なってきてしまっていた。これは驚いたことなのだが、マイクロポップ図録中に掲載されている論考で松井さんはこの本に影響を受けていることを言及していた。何らかしかの共通項を感じたのも当然だったかもしれない。たとえばそこに共通するのはマイクロポップにしろ、クレオールにしろ、社会的弱者としての姿。彼らが日々をサバイヴするためには詩的創造/ボイエティークが必要なのだ。でも興味深いのはそれは正面から戦うためのものではなくて、気付かれないように使われること。

このようなキーワードは、大きな物語が終わったとしてもポスト大きな物語の圧迫に晒されている日常に必要なのは、戦うことでなくそれ以外の何かこそ有効ではないか、と伝えているように感じる。

例えば逃げるとか。気が付かないとか。ひ弱になるとか。これらはネガティブな行為ではなく、名も無き人々の創意工夫に富んだタクティクス(戦術)のようなものとしてある。(戦いではないと伝えているときに「戦術」という言葉を使うのはどうかとも思うが)

そう言えば最近細マッチョって流行っている?

でもまだまだマッチョすぎる。もっともっと軟弱な感じ。

戦いに誘われても、気が付かないこと。

ウインターガーデンの出品作品にはそうした無責任で遊戯的な何かが定着している。

それは今までの「美術」では評価不能だったこと。つまり無視されてきたもの。

今これが美術館で展示されていることの意味は大きいのかもしれない。

もうひとつ最近の気になる言葉に「バナキュラー」がある。

土地固有のとか自然発生的なのような意味で、とくに建築様式のひとつとして使われる言葉らしい。その響きはサイトスペシフィックでもなく、ドメスティックとも違う。

土地から湧き出る”気”の姿のようなものか。

そこで僕たちは生きる。

かの地に翻弄されてきたクレオール。

かの地でしとやかに実践されるポイエティーク。

かの地が産みだしたマイクロポップ

グローバルでない場としてのバナキュラー。

これらのキーワードが渾然一体となって頭の中をぐるぐる回る。

整理するのにはまったく時間が足りない。

もっと繋げたいなあ・・。きっと愉しくなるから。

もうすっかり夏。梅雨の終わりもちかそうだ。

波多野里香展

画集「持塚三樹 Sun Day」

風景美術館でかんがえたこと

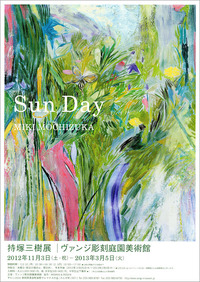

持塚三樹展 Sun Day @ヴァンジ彫刻庭園美術館

佐藤浩司郎「DISTORTION」@Gallery PSYS

清水現代アート研究会Vol.5

画集「持塚三樹 Sun Day」

風景美術館でかんがえたこと

持塚三樹展 Sun Day @ヴァンジ彫刻庭園美術館

佐藤浩司郎「DISTORTION」@Gallery PSYS

清水現代アート研究会Vol.5

Posted by 柚木康裕 at 16:40│Comments(0)

│アート・美術

Copyright(C)2025/しぞーかでアートざんまい ALL Rights Reserved

Copyright(C)2025/しぞーかでアートざんまい ALL Rights Reserved