2009年11月20日

THE LIBRARY展、あるいは、本と朗読。

美術家の作る本。いつも手を動かし、頭を動かし、未知なるものに形を与えているアーティストでもいざ、本を作ることになると身構えてしまうらしい。ちょっと以外。

美術家の作る本。いつも手を動かし、頭を動かし、未知なるものに形を与えているアーティストでもいざ、本を作ることになると身構えてしまうらしい。ちょっと以外。それは「本」というメディアの持っている特質をどう自分の作品に落とし込むか考えてしまうからだと推測できる。あるいは本に自分のクリエイティヴを落とし込もうとするのか。

静岡アートギャラリーで今開催中の「THE LIBRARY」展を観てそんなことを考えた。

展示物を見ていると美術家たちの奮闘している姿が思い浮かぶ。そこには多種極まるバリエーションの本が並んでいた。そのほとんどが通常僕たちが本と呼ぶものとはほど遠いもの。

文字のないもの、綴じてないもの、めくれないもの、さわれないもの、やわらかいもの。

でもそれらも間違いなく本なのだろう、作った本人が本といっているのだから。(僕たちが読んでいる本は経済的な理由から今ある形態をとっているにすぎないし)

手触りを感じるもの。においを感じるものも多かった。これらの作品はとても好感が持てた。なぜなら本好きの人は間違えなく、内容だけでなく本の手触りやいおいも好きなのだ。それは一種のフェチズムといってもいいかも。(ただ何となく本屋さんに行きたくなることがあったら結構重症でしょう。笑)

あまり自覚的でなかったけど、読書とは視覚だけを頼りにしているのでない身体的行為ということに気づく。

それにしてもこれだけ変わった本が並んでいると、普通の本(表紙があり、文字がならんでいて、一応の始まりと終わりがある、クレジットがある)に逆に目がいってしまうのが不思議。以外と自分の普通さにも驚く。(いつものことだが。笑)

本と自分のクリエイティヴとの距離の置き方。その間でみんなゆれている。本よりになったり、作品よりになったり。

そう言えば最近これと同じようなことを考えたことを思い出した。

それは展覧会を観る数日前に舞台俳優による朗読を体験したときに考えたことと似ていた。

対象物と創造性について。どこまでクリエイティヴによって拡張できるのか、または拡張することは対象物をどのように変化させるのかなど。

朗読は「読み聴かせ」だとしたら、演技は要らないことになる。

では演技をすることを自身のクリエイティヴとしている役者の読む朗読とは。

本/朗読と美術家/舞台俳優。

どのようにそれぞれが対象物と距離を持つか。それが興味深い。

もちろんそこにあるのは正解ではなく、解釈でしょう。

その解釈が表現によってしっかり現れているとしたら(あくまで僕にとってということだけど)、その先の何かを伝えてくれるのかもしれません。

「THE LIBRARY」展の作品のなかに触るとページがポロポロとはがれ落ちてしまう本があった。

絵具で塗られた色とりどりのページが並んでいるだけ。絵具独特のいおいを放っている。手触りはヌメッとした感じ。

ページをめくる。紙片がふえる。

すべてのページを見終わったときは何か読後感といってもいいようなものが残った。

それは良い本を読み終わった時に、しばらくボーっとしてしまうあの感覚と似ていた。

波多野里香展

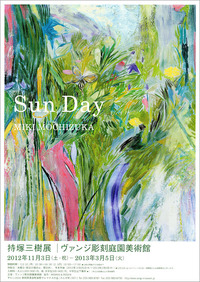

画集「持塚三樹 Sun Day」

風景美術館でかんがえたこと

持塚三樹展 Sun Day @ヴァンジ彫刻庭園美術館

佐藤浩司郎「DISTORTION」@Gallery PSYS

清水現代アート研究会Vol.5

画集「持塚三樹 Sun Day」

風景美術館でかんがえたこと

持塚三樹展 Sun Day @ヴァンジ彫刻庭園美術館

佐藤浩司郎「DISTORTION」@Gallery PSYS

清水現代アート研究会Vol.5

Posted by 柚木康裕 at 12:36│Comments(0)

│アート・美術

Copyright(C)2025/しぞーかでアートざんまい ALL Rights Reserved

Copyright(C)2025/しぞーかでアートざんまい ALL Rights Reserved