2011年01月06日

芸術/美術の特殊性とはなんだろう。

あるトゥギャッターを読んで、芸術/美術というのはなぜこうも特殊な扱いにされてしまうのだろうと改めて考え込んでしまった。

好き嫌いあるのは当然、そのうえでどのように評価するべきなのかを考え、その考えること自体をまた楽しむという態度はあって然るべきなのについつい感情論だけになってしまうのはなぜだろう。

日本は批評という文化が育ちにくいといわれるがその原因とは一体何?

芸術やアートに本格的に興味を持ってまだ7、8年なのだが、不思議なことにここ静岡で美術館関係者やアーティスト(美術家、芸術家、作家など含め簡便的に使用)以外で芸術に興味があるという人にほどんど会わない。(もちろん様々な場所で出会いますが映画や音楽に比べれば圧倒的に少ない)つまり芸術世界 ≒(ニアイコール)アーティスト世界。

こんなことからも芸術が特殊であるというのは感じるのですが、ひとつは観るということも芸術の体験の内であるということが軽んじられてきたからではないかと思うのです。語弊があるかもしれませんが芸術関係者が鑑賞者としての大衆をないがしろにしてきたとも言えるのでは。

先日とある場所で、芸術に興味があって、でもアーティストでなくて観るため伝えるために勉強をしているって話をしたら「?」って顔されました(>_<)。作品を創らなくて芸術に関わっているというのは本当に珍しいんだなって改めて理解した瞬間だった。(笑)

芸術/美術というと学校教育では技術ばかりに目が向けられています。それでいて観るときは「自由に感じればよい」という相手任せ。これは一見理想的ですが、教える側の責任放棄とも言えなくはないですか。(社会に属する限り自由からはほど遠いということが自明でもかかわらず!)結果作品を創る人は多くなるが鑑賞者/ファンは育たない。これでは需要と供給のバランスは悪くなるばかり。

地方ではこのような状況が顕著に表れ、芸術ファンと出会うことが極端に少なくなる。興味のある人がこれほど少ないのだからアートを伝えたいという人はいわずもがな。

しかし最近ではこのような事態を危惧し、鑑賞体験を進めるプログラムや作品を語り合う機会が増えていて少しづつですが改善されています。現代アートに参加型の作品が多いのもこのような時代の要請を反映していると考えることもできるかもしれません。このような作品は新しい鑑賞体験が出来るということで関係者からも鑑賞者からも人気です。

このような機会を経験することで芸術への誤解をなくし、もっと親しめるようになっていくと良いと思う。末席で活動している者としてたくさんの機会を提供出来るように精進していきたい。

伝える者として、作品/感動を言葉にする必要があるのかという問いは重要な問題ですが、伝える術として言葉を使用するしかありません。ただ伝えたいのは感動そのものではないとも考えています。まだ上手く考えがまとまりませんが。

先日のトークイベントでは批評の自立性の話題が出たが、深く考えていかなければいけないテーマであると自覚した今日この頃です。

波多野里香展

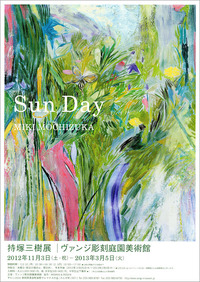

画集「持塚三樹 Sun Day」

風景美術館でかんがえたこと

持塚三樹展 Sun Day @ヴァンジ彫刻庭園美術館

佐藤浩司郎「DISTORTION」@Gallery PSYS

清水現代アート研究会Vol.5

画集「持塚三樹 Sun Day」

風景美術館でかんがえたこと

持塚三樹展 Sun Day @ヴァンジ彫刻庭園美術館

佐藤浩司郎「DISTORTION」@Gallery PSYS

清水現代アート研究会Vol.5

Posted by 柚木康裕 at 19:48│Comments(0)

│アート・美術

Copyright(C)2025/しぞーかでアートざんまい ALL Rights Reserved

Copyright(C)2025/しぞーかでアートざんまい ALL Rights Reserved