2011年02月02日

アート系英文読み解きサークルが始まりました。

読み解きサークルがいよいよキックオフ!

1月30日に「Relational Aesthetics」第1回目が開催されました。

遅れて参加した方を含め5名の参加者と英語講師である手島先生の6人で活動開始です。もしかしたら参加者が誰もいないのでは?と思ってたぐらいなのでこの人数は大変嬉しい結果。^ ^

これからこのブログでこのサークル活動を伝えていく予定です。

ブログカテゴリー「読み解きサークル」でまとめていきます。

よろしくお願いします。

まず著者の紹介から。

Nicolas Bourriaud ニコラ・ブリオー

綴りからもフランス人と分かりますが、彼がフランス人であるというのはこの本を読み進めていくうえで大切な要素となります。(当然ですが)

影響を与えている思想家はニーチェ(Friedrich Wilhelm Nietzsche)だそうです。本書の中では4回ほど名前が登場します。

しかしそれよりも頻繁に出てくる思想家(というより本書に登場するすべての人の中で最多)はピエール=フェリックス・ガタリ(Pierre-Félix Guattari)です。回数にして26回!つまりガタリについて知ることがこのRelational Aestheticsという概念を読み解くために必要だと思われます。(さらにハードルはあがる!)

ブリオー氏は2002年から2006年までパリにある現代アートセンター「パレ・ド・トーキョー(Palais de Tokyo)の共同館長を努めていました。

彼をもう少し調べようとウィキペディアで検索してもページはあるが何も情報が書かれていない状態。ちなみに英語のウィキには情報がしっかりあります。こんなところからも日本における彼の扱いが分かるというものです。

彼のトークが聞けるYoutubeがありましたので紹介しておきます。英語の聞き取りの勉強にもどうぞ。

ニコラ・ブリオー「Altermodern」について

それでは本文に進みましょう。

Foreword(序文)から始まります。

Foreword

Where do the misunderstanding surrounding 1990's art come from, if not a therotical discourse complete with shortcomings? An overwhelming majority of critics and philosophers are reluctant to come to grips with contemporary practices.

最初からグサッとくる問題定義から始まっています。

「90年代のARTを取り巻く誤解はどこからきたのだろう?ウンヌンカンヌン、、」

こう始まるということは、この本では今までの誤解を指摘し、新しい解釈を提示していくことになるのでしょう。まずは90年代ARTへの誤解がどんな誤解だったかを改めて考えていかないといけませんね。

今日はここまで。

次回アップをお待ちください。

僕の解釈が間違うこともあると思いますので、コメント欄でご指摘頂ければ嬉しく思います。

サークルメンバーも書き込んでください。

【次回開催のお知らせ】

スノドカフェ - アートと学び - 英文読み解きサークル

ニコラ・ブリオー「Relational Aesthetics(関係性の美学)」vol.2

日時:2011年2月27日(日)13:30~16:30

料金:2,800円(講師への謝礼、運営費、お茶代含む)

(初参加はお試し価格として1,800円)

場所:オルタナティブスペース・スノドカフェ

静岡市清水区上原1-7-3 スノードール2F

電話:054-346-7669(お問い合わせ・ご予約)

波多野里香展

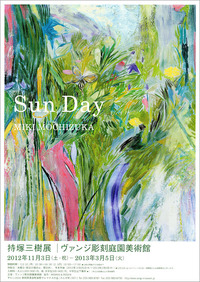

画集「持塚三樹 Sun Day」

風景美術館でかんがえたこと

持塚三樹展 Sun Day @ヴァンジ彫刻庭園美術館

佐藤浩司郎「DISTORTION」@Gallery PSYS

清水現代アート研究会Vol.5

画集「持塚三樹 Sun Day」

風景美術館でかんがえたこと

持塚三樹展 Sun Day @ヴァンジ彫刻庭園美術館

佐藤浩司郎「DISTORTION」@Gallery PSYS

清水現代アート研究会Vol.5

Posted by 柚木康裕 at 16:44│Comments(3)

│アート・美術

この記事へのコメント

初回の反省を生かし、次回からは原文の音読と解釈を私がする時間を減らし、各自に音読→解釈をしていただこうかと考えています。もちろん、必要に応じて質疑応答・補足をします。「もう少し、英語を学びたい」という要望に対する私からの提案です。いかがでしょうか。参加している(これから参加する)皆様からのご意見・要望をお待ちします。

なお、私は15ページまで読み進めました。page 14 -15 は都市化が人間関係とアートに及ぼした影響に言及していて、アートの専門用語は少ないので、冒頭部分よりは楽に読めました。

なお、私は15ページまで読み進めました。page 14 -15 は都市化が人間関係とアートに及ぼした影響に言及していて、アートの専門用語は少ないので、冒頭部分よりは楽に読めました。

Posted by 手島 智得 at 2011年02月02日 19:56

英語版 Wikipedia にある情報が日本語版ウィキペディアにないのは、フランス語で書かれた原書の英訳が和訳よりもはるかに簡単であることに加え、Wikipedia の寄稿者がウィキペディアのよりもはるかに多いことが影響していると考えられます。日本語人口と、「英語+英語と少し似たヨーロッパ言語」の人口とを比べてみると、差は歴然としていますね。

言語の壁は情報格差を自然発生させている。現在の日本は、言語の壁によって鎖国している。

言語の壁は情報格差を自然発生させている。現在の日本は、言語の壁によって鎖国している。

Posted by 手島 智得 at 2011年02月02日 20:13

Mr.Teshima

おつかれさまでした。

愉しく学ぶことが出来ました。(理解とは別ですが。笑)

予習復習が大切なことも分かりましたので励んでいきたいと思います。

各自が音読→解釈

これは次に行っていきましょう。

Wikipediaの解釈は大変参考になりました。

なるほど確かに言葉の壁が立ちはだかっているのですね。

格差を自らが解消していかないと。ですね。

おつかれさまでした。

愉しく学ぶことが出来ました。(理解とは別ですが。笑)

予習復習が大切なことも分かりましたので励んでいきたいと思います。

各自が音読→解釈

これは次に行っていきましょう。

Wikipediaの解釈は大変参考になりました。

なるほど確かに言葉の壁が立ちはだかっているのですね。

格差を自らが解消していかないと。ですね。

Posted by (ユノキ/ヤスヒロ) at 2011年02月03日 21:09

at 2011年02月03日 21:09

at 2011年02月03日 21:09

at 2011年02月03日 21:09

Copyright(C)2025/しぞーかでアートざんまい ALL Rights Reserved

Copyright(C)2025/しぞーかでアートざんまい ALL Rights Reserved